1907 besuchte Winston Churchill Uganda und er schrieb später über das Land: „ … prächtig, reich, ein Paradies auf Erden“. Aber auch: „Es ist zu schön, um wahr zu sein. Hinter seiner glanzvollen Maske trägt es eine unheimliche Seite … ein unerklärliches Gefühl der Bedrängnis (‚oppression‘) … eine Wunde, die nicht heilt … eine eiternde Schramme.“ Er nannte Uganda„… einen Garten des Sonnenscheins und der tödlichen Nachtschatten.“

Schluck ...!

Schwere Trucks stauen sich bereits Kilometer vor der Grenze. Wir rollen vorbei an einer nicht enden wollenden Schlange von alten Mercedes- und schrottreifen Scania-Lastwagen. Kurz vor den Grenzabfertigungshütten kommen wir ins Gespräch mit einem der Fahrer. Wie lange er denn nun schon hier in der Kolonne stehe, fragen wir ihn. „ zwei Tage“, antwortet er, und er liege damit gut in der Zeit. Es könne auch schnell mal eine volle Woche dauern, bis er durch sei. Das erzählt er uns mit einer Gelassenheit, als plaudere er über seinen letzten Friseurbesuch.

Die Aus-und Einreiseformalitäten laufen halbwegs reibungslos. Ein kenianischer Bus erreicht zeitgleich mit uns die Grenze. 40 Personen warten unter tropischer Mittagssonne am einzigen Schalter, der auf Ugandischer Seite die Stempel in die Pässe haut. Wartezeit: mindestens eine Stunde. Gegen ein kleines Bakschisch kriegen wir durch die Hintertür unsere Visa. Das ist moralisch verwerflich, ich weiß. Aber warum sollten wir nur die Nachteile einer korrupten Behördenlandschaft in Kauf nehmen?

Hinter der Grenze zeigt sich Uganda üppig grün und erstaunlich aufgeräumt. Wir durchqueren auf anständiger Asphaltstraße ein hügeliges Land mit Bananen- und Kaffee-Plantagen an den Hängen und mit papyrusbewachsenen Sümpfen in den Tälern. Ein „Paradies auf Erden“, wie Winston es formuliert.

Aber halt! Nach seiner Unabhängigkeit von den Briten 1962 legte Uganda zwar einen geglückten Start hin: ein komplexes föderales System, das die unterschiedlichen Ethnien des Nordens und des Südens unter ein friedliches Dach bringen sollte, schien zunächst erfolgreich zu sein. Die Menschen waren hoffnungsvoll, die Wirtschaft im Wachstum. Doch ziemlich schnell lief alles völlig aus dem Ruder. Kein Paradies auf Erden. Erst tyrannisierte Milton Obote sein Land, dann das Monster Idi Amin, dann wieder Obote. Terror, Willkür und Repression bestimmten über Jahrzehnte hinweg den politischen Alltag Ugandas. Misswirtschaft ließ das Land verarmen, die Infrastruktur unterlag einem rasanten Verfall. 400.000 Ugander verloren in diversen Säuberungsaktionen unter Amin ihr Leben, in der zweiten Amtszeit Obotes starben wahrscheinlich fast 500.000 Menschen. Im Norden herrschte mehr als 35 Jahre Bürgerkrieg. Erst unter Musevini, seit 1986 Präsident Ugandas, ist das Land halbwegs zur Ruhe gekommen. Doch noch immer kämpft es mit den wirtschaftlichen, politischen und psychologischen Folgen der Horrorjahre. Und auch Musevini wird inzwischen ein zweifelhafter Machthunger nachgesagt. Die Opposition wird gewaltsam unterdrückt, Pressefreiheit massiv behindert. Welche Narben hinterlässt eine solch furchtbare Geschichte, fragen wir uns.

Wir erreichen die Quelle des weißen Nils. Am Nordende des gewaltigen Viktoriasees bahnt er sich seinen Weg hinaus ins Land. Auf einem Campingplatz hoch über den Stromschnellen des austretenden Flusses errichten wir uns für zwei Tage ein Lager. Mit uns tun das zahlreiche Tour-Gruppen in sogenannten Overland-Trucks, eine beliebte Reisevariante in Afrika: rund 20 meist junge Menschen werden in einen klapprigen Lastwagen gepfercht, auf dessen Ladefläche einige Bänke montiert sind, und ab geht die Abenteuerreise. Geschlafen wird in Zelten, gekocht wird überm Feuer und abends ist Party angesagt. Drei solcher Gruppen versammeln ihre Zelte um Mathilda herum. Es geht zu wie in einem Pfadfinderlager am Titisee.

Das Camp ist von hohen Zäunen umgeben, ein mächtiges Eisentor trennt uns von der Außenwelt. Für einen Spaziergang verlassen wir das Lager und bummeln über holprige Wege an strohbedeckte Rundhütten und einfachen Lehmziegelbauten vorbei. Der nackte Erdboden vor den Behausungen ist peinlichst sauber gefegt, Hühner scharren im Erdreich, Rinder mit mächtigen Hörnern sind an Bäumen gebunden. Die Bewohner verfolgen uns mit argwöhnischen Blicken. Die Menschen scheinen bei weitem nicht so heiter wie in Kenia. Sie sind freundlich, kein Zweifel. Sie reagieren dankbar auf ein Lächeln, doch von sich aus haben sie selten eines zu verschenken. Junge Männer begegnen uns bisweilen mit einer latenten… Feindseligkeit, will ich fast sagen. Mit Blicken, die Missachtung und Abneigung signalisieren. Frauen und Kinder halten die Hand auf. Doch was in Kenia mit einem Grinsen so breit wie dem Nil geschah, tun sie hier verstohlen, beinahe verschämt.

An einem Lebensmittelstand kaufen wir etwas Gemüse, Eier, zwei Bananen. Auf dem Weg zurück bettelt uns ein Junge um die Bananen an. Die Früchte wachsen hier in jedem Vorgarten, aber es sind jene zwei, die die Mzungus - die Weißen - in ihren Händen halten, die er begehrt. Diese Bettelei ist würdelos.Sie geschieht nicht aus einer Not heraus. Das Land ist fruchtbar, sein Klima wegen der Höhe gemäßigt, die Menschen werden satt. Das Betteln scheint eher ein anerzogener Reflex zu sein, der durch weiße Haut ausgelöst wird? Und das im kleinen wie im großen Stil. Uganda hat sich abhängig gemacht vom Westen. Mehr als 50 % von Ugandas Haushaltsetat stammt heute aus Spendengeldern des Auslands. Abgesehen von den Tour-Gruppen in diversen Camps sind fast alle Europäer (oder Nordamerikaner), denen wir im Land begegnen, Mitglieder einer der zahllosen internationalen Hilfsorganisationen. Viele dieser Ausländer leisten sicherlich eine aufopferungsvolle Arbeit und sie tun dies in bester Absicht. Doch nach Jahrzehnten, in denen in die Länder Subsaharas Milliarden gespült wurden und wo dennoch kein substantieller Fortschritt erkennbar ist, stellt sich vielen die Sinnfrage dieser Politik.

Entwicklungshilfe ist zum großen Milliardengeschäft mutiert, zu einem Wirtschaftszweig, der 100.000ende von Arbeitsplätzen geschaffen hat. Zahllose Mitarbeiter der Hilfsorganisationen um uns herum fahren nagelneue weiße Toyota Land Cruiser mit Aufklebern ihrer Institutionen an den Türen, und nicht selten lichthupen sie sich den Weg auf Ugandas Straßen frei. Natürlich tun das auch Ugander gerne, aber es kommt uns so vor, als seien so manche Westler im Dienste der Menschlichkeit in dieser Disziplin eine Spur vehementer. Einmal beobachten wir in den folgenden Tagen an einer Fähre über den Nil, vor der sich bereits eine Fahrzeugkolonne gebildet hat, wie zwei dieser brandneuen 4WD angerauscht kommen. Die weißen Fahrer mogeln sich mit einer Selbstverständlichkeit an den übrigen Fahrzeugen vorbei, dass es mir die Zornesröte ins Gesicht treibt. Noch unerträglicher allerdings empfinden wir die Unterwürfigkeit, mit der die Fahrzeugeinweiser an der Fähre dies geschehen lassen. Das sind neokoloniale Zustände.

Wir folgen dem Lauf des Nils noch einmal Richtung Norden. Dicke Wolken hängen über dem Land, täglich regnet es. Manchmal nur ein paar Minuten, manchmal aber auch die ganze Nacht. Auf Pisten, die sich bei Nässe in Seifenbahnen verwandeln, müssen wir höllisch aufpassen, nicht in den Graben abzurutschen. Im Murchiston Falls Nationalpark nahe der Grenze zum Kongo beobachten wir entlang des mächtigen Flusses zahllose Nilpferde, Krokodile, Wasserbüffel, Fischadler, Eisvögel und was die ungezähmte Natur noch so hergibt. Eine wunderschöne, tropische Wildnis ist das, üppig und vom Regen gesättigt.

In einem Bogen ziehen wir nach Osten, noch einmal der kenianischen Grenze entgegen, um am Mount Elgon eine Wanderung durch die grünen Hügel zu den Sippi-Falls zu unternehmen. Doch wir müssen das Vorhaben wegen anhaltenden Regens abbrechen. Der Norden Ugandas gilt im Vergleich zum Süden des Landes als vernachlässigt. Tatsächlich scheinen die Dörfer hier ärmlicher zu sein, das Straßennetz ist weniger gut ausgebaut, doch im selben Maße kommen uns die Menschen zugänglicher vor und geselliger. Dass hier 35 Jahre lang ein blutiger Bürgerkrieg wütete, will man gar nicht wahrhaben. Ach, und übrigens: haben wir nicht neulich gelesen, dass die verheerende Dürrekatastrophe in Ostafrika sich auch auf den Norden Ugandas ausgebreitet hat? Davon kriegen wir nichts mit. Es ist so viel Wasser vorhanden, dass wegen des Staubs an Straßenbaustellen die Schotterpisten mit großen Tankwagen bewässert werden.

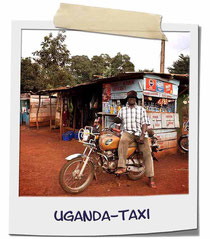

Kampala, die Hauptstadt Ugandas erleben wir nur im Vorbeifahren. Und was wir da sehen, reizt uns nicht zu einem längeren Aufenthalt: die übliche Mischung aus halbfertigen Hässlichkeiten aus Beton, erbärmlichen Wellblechhütten, trostlosen Ruinen alter Industrieanlagen und ausladenden Müllbergen. Wir quälen uns durch verstopfte Straßen, stecken in den Klauen eines Verkehrs, der abgesehen von den rüden Gebärden halbstarker Kleinbusfahrer nichtsdestotrotz halbwegs gesittet vonstatten geht. Im größten Shoppingcenter des Landes füllen wir unsere Reservekisten auf, dann machen wir uns davon Richtung Südwesten.

Das Land bleibt grün, der Regen unser steter Begleiter. Wir verbringen die Nächte an abgelegenen Seen mit wohlklingenden Namen wie Nabugabo, Mburo oder Bunyonyi. An letzterem, schon ziemlich nahe an der Grenze zu Ruanda, suchen wir uns einen Führer, der uns in einem Boot über das Wasser paddelt. Wir finden Ali. 24 Jahre ist er und in den Inselwelten dieses großen Sees aufgewachsen. Das Ausflugsboot entpuppt sich als ein aus einem Eukalyptusstamm gehauener Einbaum, der mit uns Passagieren leidlich überladen wirkt. Wir schaukeln bedenklich über das Wasser, Ali plaudert gutgelaunt beim Rudern über das Land und seine Leute. Sein tadelloses English hat diesen für Ostafrikaner typischen weichen Akzent, wo jedes Wort dem akustischen Gegenstück eines Wattebausches entspricht (später am Tag werde ich, ihm das grausige deutsche Wort Bilharziose beizubringen versuchen und es wird aus seinem Mund klingen wie ein liebliches Poem). Wir erfahren Absonderliches, Erstaunliches und manchmal Verklärendes über diese südwestliche Provinz Ugandas: Hier liege die Quelle allen Lebens. Seine Erdplatten formten diesen Planeten, seine Wasser nährten einst alle Ozeane, seine Menschen sind friedliebende Krieger …, all solche Dinge erzählt uns Ali mit großem Stolz. Auch die Krönung menschlicher Kulturform finde hier an diesem See ihre Wurzeln: die Rasta-Bewegung nämlich! Und wer‘s noch nicht wusste: „Yah Man!“ ist keine aus Jamaika stammende dialektische Form von „Yeah man“, sondern der Name der Gottheit, die einst aus eben diesem Gewässer entstieg .... ! Fragt Ali!

Wir legen an einer Insel an. Über schmale Pfade besteigen wie ein terrassiertes Terrain. Auf den Ackerflächen wächst Kartoffel, Bohne, Banane, Kraut und Sorghum, aus dem die Menschen hier ihr Bier brauen. Frauen stehen mit Harken in den Feldern oder sammeln Feuerholz, Kinder verfolgen uns in sicherem Abstand. Ihre schmutzige Haut und ihre verdreckten Stofffetzen am Körper verschmelzen optisch zu einem braunfarbenem Leib. Sie rufen uns „How are you“ zu und einige verwegene halten die Hand auf. Wir erreichen ein kleines Dorf aus einfachen Lehmziegelhütten. Vor der Dorfkneipe treffen wir schließlich auch auf die Männer der Insel. Wir betreten einen dunklen Nebenraum des Lokals . Auf nacktem Lehmboden steht ein wackeliger Tisch, darum ein paar Stühle. Wir nehmen Platz. Eine beleibte Wirtin bringt uns drei Becher selbstgebrauten Biers. Die weißlich-braune Flüssigkeit schmeckt wie ein Cocktail aus gegorener Milch von Ziegen und deren abgestandener Pisse. Nicht mein Geschmack. Und über das Wasser, dass da beim Brauen verwendet wurde, will ich besser gar nicht nachdenken. Sabine – mal wieder die mutigere von uns beiden - nimmt furchtlos einige Schlucke, ich belasse es bei einem zögerlichen Nippen, wohlwissend, dass ich damit die Missbilligung der angetrunkenen Herrschaften um mich herum heraufbeschwören könnte (wer also, stellt sich hier die Frage, ist der/die Mutigere …?). Aber alles, was mir entgegengebracht wird, ist ein mitleidiges Grinsen.

Wir ziehen weiter den Berg hinauf. Oben auf der Kuppe lebt abgeschieden der Heiler des Dorfes, und wir haben die Ehre, ihm einen Besuch abstatten zu dürfen. Ein kauziger Mann begrüßt uns missgelaunt. Anstatt eines Federschmucks oder irgendwelcher anderer Insignien schamanischer Autorität trägt er einen speckigen Hut, der ihm ein ernüchternd weltliches Aussehen verleiht. Er spricht über seine Aufgaben und Macht, und er erläutert die Heilkraft verschiedener Pflanzen - das alles allerdings mit einer Teilnahmslosigkeit, die erahnen lässt, dass hier ein mittelloser Heiler auf ein paar Touristenscheine aus ist, weil die Konkurrenz in Form des Provinzrankenhauses drüben auf der anderen Seeseite ihm die Einkünfte wegbrechen lässt.

Einige hundert Meter weiter betreten wir die stattliche Hütte von Mama Anna, die hier mit ihren 10 Kindern lebt. Der Vater ist vor einiger Zeit verstorben. Mama Anna versucht tapfer, ihre große Familie mit handgemachtem Flechtschmuck und mit Kochen durchzubringen. Wir nehmen Platz an einem Tisch im Hauptraum der Hütte und bekommen ein schmackhaftes Essen serviert. Bohnen, Kartoffeln, Kraut und eine Nusscreme häufen sich auf unseren angeschlagenen Tellern, es schmeckt ganz fantastisch. Mama Annas anfänglich spröde Zurückhaltung weicht allmählich einer großen Herzlichkeit. Weit über eine Stunde sitzen wir im Kreise ihrer Familie. Wir plaudern miteinander und bald hat jeder ein Stück Papyrusfaser in der Hand und flechtet an einem Band.

Die Menschen rund um Lake Bunyunyi leben in Subsistenzwirtschaft. Sie ernähren sich von dem, was ihr Land hergibt und jeder versucht darüber hinaus, mit ein paar Nebeneinkünften, die der spärliche Fremdenverkehr bietet, über die Runden zu kommen. Mama Anna kocht, der Heiler demonstriert sein Wissen, Ali rudert, die Kinder betteln. Es ist, als erlebten wir die Grundformen modernen Tourismus.

Der Himmel verdüstert sich zusehends. Bald wird es wieder regnen. Wir machen uns auf den Weg hinab zum Kanu, legen ab und schaffen es gerade noch zurück zu unserem Lager, eh ein schweres Unwetter über das Land hereinbricht. Ali kriegt seinen vereinbarten Lohn. Wir ziehen uns, beseelt von den Ereignissen des Tages, in unsere Kabine zurück. Inzwischen ist es dunkel geworden. Wir öffnen eine Flasche Rotwein und während draußen bedrohlich Blitz und Donner toben, sinnieren wir in unserer Hütte über Winstons Churchills Darstellung über Uganda. „Garten des Sonnenscheins“ ist eine leicht übers Ziel hinausgeschossenen Formulierung, finden wir, angesichts des Regens, der daregelmäßig auf unser Dach prasselt. Und was meinte er überhaupt mit „tödlichen Nachtschatten“ ? Doch nicht etwa die Gefahren eines nächtlichen Tropengewitters …?